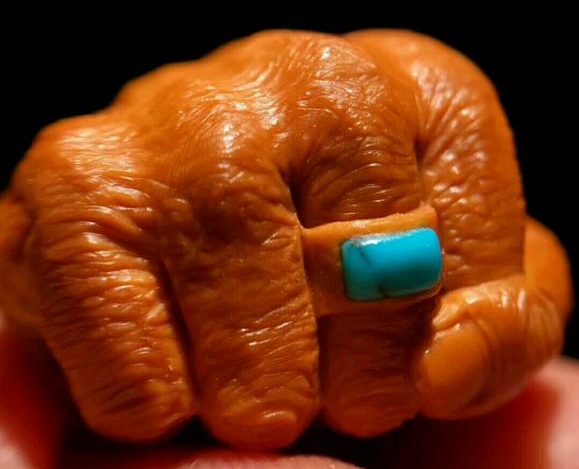

史彬士於台北鴻禧美術館,攝於2010年。

簡湘庭/台北專訪 转载自罐子藝術網

來自英國諾丁罕的史彬士(James Spencer),1969年自英國劍橋大學畢業,進入倫敦佳士得拍賣公司工作,當時的他對中國骨董沒有任何經驗,未曾想過有朝一日會協助佳士得進軍香港,並肩負開闢中國藝術品市場的責任,成為西方拍賣公司拓展亞洲的第一批工作人員。

從研究器物到主持拍賣,史彬士在拍賣界闖蕩20年,後經由資深藏家張宗憲先生的介紹,接下台北鴻禧美術館館長一職。1989年來到台灣的他,原以為自己將來退休一定會回英國,然而這一待在台灣生活近30年,如今他說得一口流利中文,搭乘捷運、在大安森林公園騎單車更是家常便飯。今年72歲的史彬士說,「我快退休了,卻還想留在這裡!」

本期《CANS藝術新聞》專訪史彬士,聽他談拍賣、談美術館、談文物收藏。

2018年5月16日,中華文物學會假台北鴻禧基金會舉辦「張宗憲先生簽書會」,史彬士與張先生、廖桂英館長合影。

史彬士踏上研究中國藝術品這條路,既似巧合,又似命中注定,「當年我在劍橋學的不是中文,也不是藝術,而是經濟,但是我的父親收藏歐洲瓷器由來已久,除了英國瓷器,他特別喜歡德國麥森瓷器(Meissen),還有一些銀器等西洋古董收藏,所以我從小耳濡目染。雖然摸的都是歐洲瓷器,但是瓷器上手的感覺我很熟悉,因此後來我到了佳士得,面對中國瓷器時立刻感到親切自然。此外,因為英國銀器也都是有款的,我習慣了看器物要看款,並翻閱書籍查證。」

加入佳士得二年後,史彬士正式轉至中國藝術品部門,並開始大量接觸中國器物,他回憶,「那時候70、80年代,在拍賣公司上班有很多好東西可以看!旺季時甚至每天都有客人拿東方瓷器來送拍。我經常整日待在倉庫看瓷器、青銅器等,斷代、鑑定、撰寫圖錄,遇到不懂的時候,便請教部門主管或是大英博物館研究員等專家。」這段經歷讓史彬士在沒有任何學術背景的基礎下,於三年內就學會鑑定一般中國文物,特別是瓷器。

此外,當時市場上並沒有太多的高仿品,「我很幸運在那段期間看許多真的器物,也就是這樣的潛移默化,我對於識別真貨的直覺便深入骨髓,現在當我看到一件東西,如果感覺是假的,那可能高達99%的機率這件器物就是假貨。」

2009年,史彬士與權奎山教授合影於北京大學賽克勒考古與藝術博物館前。

除了研究,史彬士在佳士得亦從事13年拍賣官工作,凡是出現在中國器物拍場上的買家他幾乎全都認識,包括後來引薦他來到台北鴻禧基金會的資深藏家張宗憲先生(Robert Chang)。「我在1984、1985年間,協助佳士得成立香港分公司,那時多虧Robert鼎力相助,他不只在香港佳士得買貨,也會提供藏品來賣,漸漸地我和Robert互動也愈來愈多。後來台北張家決定創辦美術館,Robert提及他們想找個館長,必須擁有豐富的市場經驗,不一定要有相關學術背景,重點是要懂鑑定,並具備策劃展覽的美感。那時的我,雖然在佳士得香港拍賣做得很成功,但是個人生活愈來愈忙,時常出差,我想回到相對單純、有時間聚焦骨董本身的工作,所以Robert特地帶我來台北和張添根先生碰面,我就這麼離開了佳士得,如願來到台灣任職鴻禧美術館館長。」言辭之間,史彬士透露出自己毫不後悔當年的這項決定,以及對於張宗憲先生促成這段機緣的感激。

1995年,史彬士與廖桂英館長前往景德鎮挑選1996年【景德鎮出土明初官窯特展】展品。

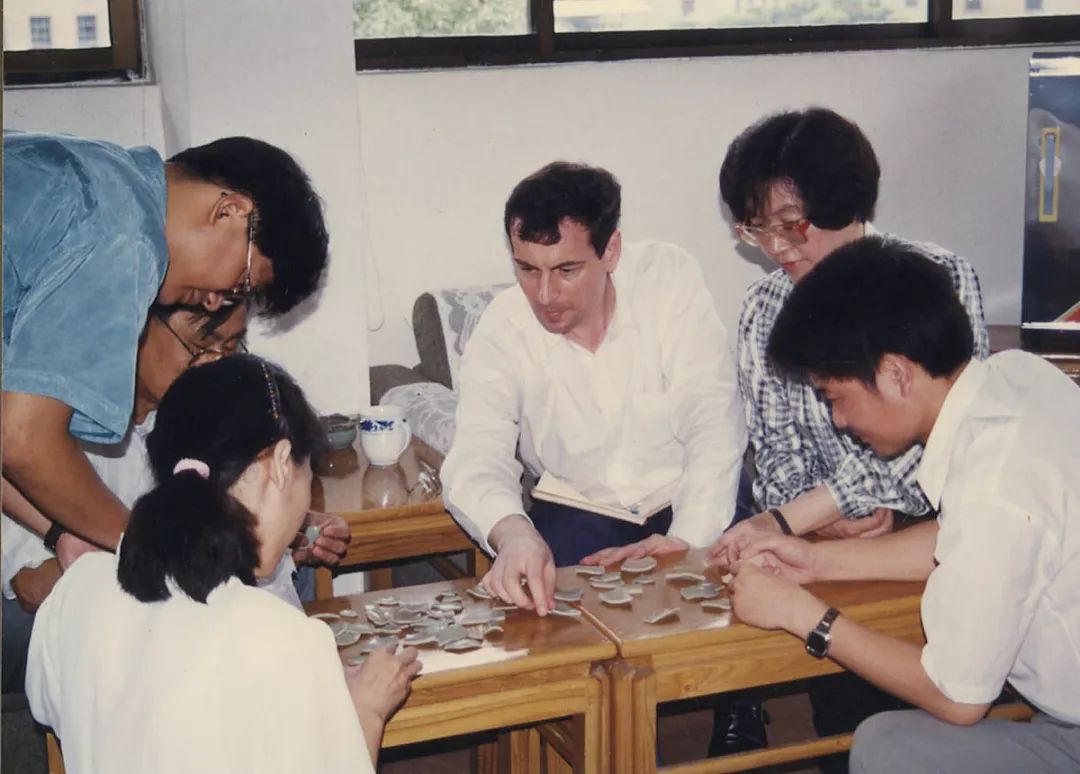

鴻禧美術館自成立以來,為了推廣中國文化藝術不遺餘力,在其1991年至2004年對外開放營運的13年間,共舉辦過45檔展覽,除了針對鴻禧基金會藏品呈現特展,也曾多次與海內外藝術機構合作策劃展覽。「我個人覺得最有趣的展覽,包括1996年【景德鎮出土明初官窯特展】和1998年【景德鎮出土明宣德官窯瓷器展】,這兩次展覽共呈現二百餘件來自明洪武、永樂、宣德時期的官窯瓷器,我們將景德鎮出土的瓷片還原展出,其中還有傳世尚未得見的紋飾,相當珍貴,是學術研究價值極高又少見的展覽。1997年還有一場【湖北省博物館藏品精華展】,展出曾侯乙墓出土文物及湖北省博物館藏共120組件,當時還以復刻製作的曾侯乙編鐘舉行了音樂會!」

明宣德 鬥彩鴛鴦蓮池紋盤

高4.2公分 口徑21.5公分

出版:《景德鎮出土明初官窯瓷器》,1996年,編號132。

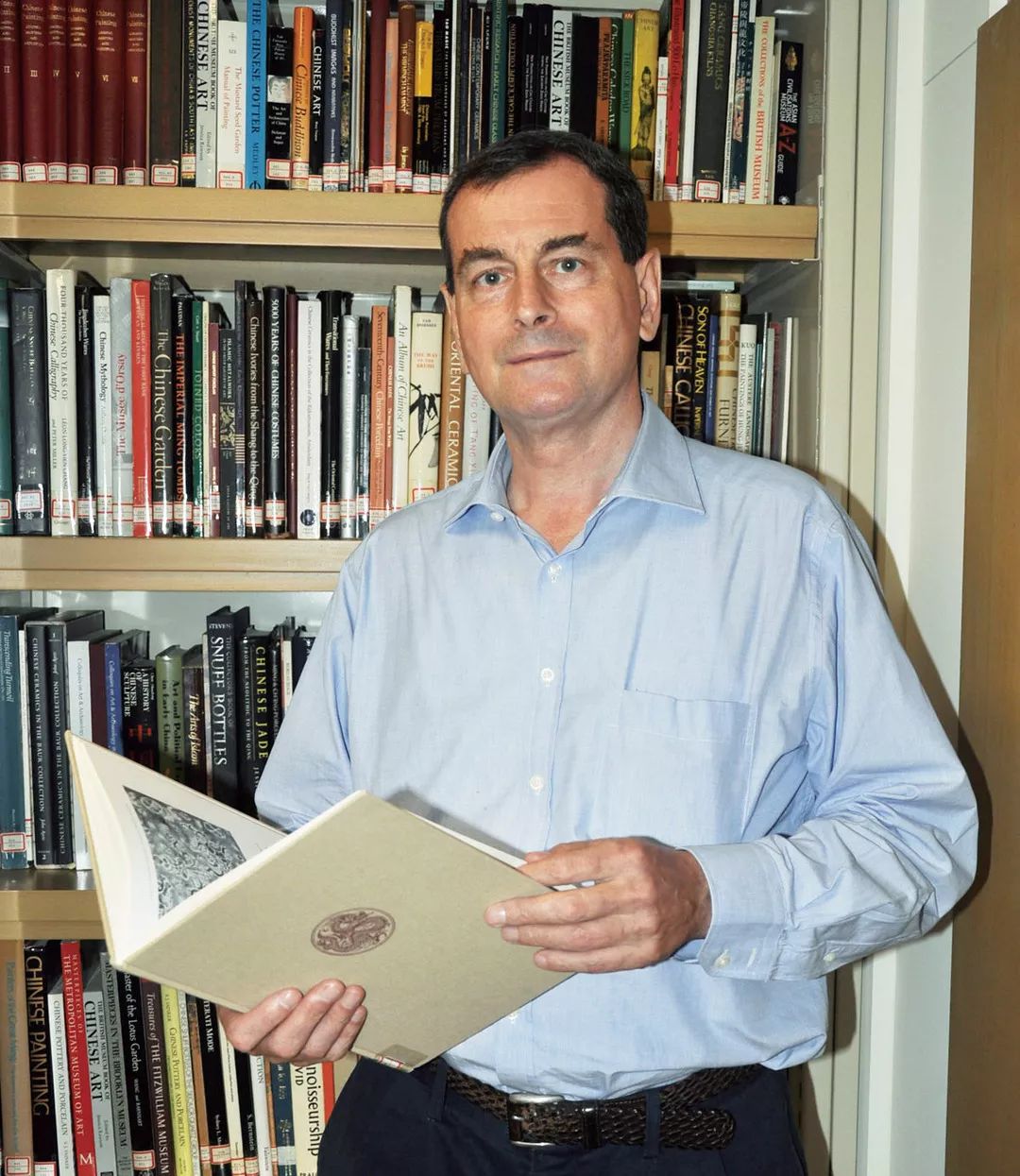

明宣德 青花瑞獸紋蟋蟀罐

高9.5公分 腹徑14公分

出版:《景德鎮出土明宣德官窯瓷器》,1998年,編號58-2。

史彬士表示,鴻禧擁有非常豐富的瓷片收藏,包括宋官窯、汝窯、定窯、龍泉窯、景德鎮官窯等,有不少來自大陸窯址直接贈予,也有部分是館方自行購藏,全世界許多學者會專程來鴻禧基金會看瓷片進行研究。

談及台灣與國際上其他美術館的交流,史彬士指出,「我剛來台灣時,比較多台灣人會抗拒外國人。有一次,台北故宮想借出一批書畫給某間美國博物館展覽,包括北宋范寬〈谿山行旅圖〉,當時在委員會議上就出現反對的聲音,他們堅持國寶藏品不能外借到美國,甚至更激進一點的人,在得知我身為外國人竟也是委員之後,特地打電話來辱罵我。」

2015年,台灣大學施靜菲教授與復旦大學劉昭輝教授拜訪鴻禧基金會。

2010年,荷蘭學者團體拜訪鴻禧基金會。

現在華人普遍沒那麼害怕外國人,但是史彬士認為,很多機構相對西方美術館、博物館,在各方面還是比較保守。像是台灣、香港和中國大陸的博物館有一個共同點,即館藏方向與重點皆圍繞在中國藝術和文化,對於非中國的藝術品重視程度較低。很多華人藏家不重視其他亞洲藝術品,包括日韓、中東及東南亞國家的骨董都不喜歡,因為大部份中國人會覺得其他國家骨董都受過中國影響。他們對國外有興趣的,大約只有像印象派這種特別有名的藝術品,對更早期的西洋油畫也沒有興趣。就這方面而言,日本博物館相對更具國際化的收藏視野與策略。

鴻禧基金會部分藏品

明永樂 青花蓮草紋大盤 口徑44.3公分

出版:《中國歷代陶瓷選集》,1990年,編號77。

清雍正 胭脂紅粉彩花蟲紋盤 口徑20.8公分

出版:《中國歷代陶瓷選集》,1990年,編號145。

元 青花水禽蓮紋雙環戟耳瓶 高24.8公分

出版:《中國歷代陶瓷選集》,1990年,編號68。

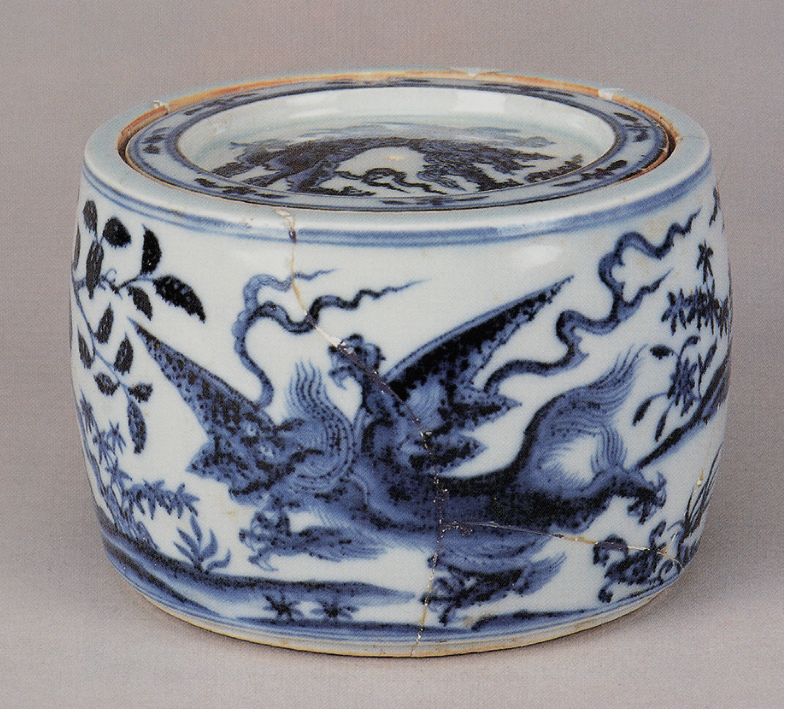

清乾隆 鬥彩番蓮纏枝葫蘆形如意雙耳瓶 高18.1公分

出版:《中國歷代陶瓷選集》,1990年,編號160。

史彬士走遍中國各大城市,包括北京、瀋陽、大連、鄭州、上海、杭州、龍泉、景德鎮、武漢、重慶、西安、南京、廈門、德化、廣州等。「此外,曹興誠先生之前組團去西藏和新疆時,也邀我同行,我們在2010年經成都去西藏,隔年又經過敦煌前往新疆,這些都是很有趣的經歷」。

就史彬士觀察,在中國,很多企業家建立博物館是因為熱衷於證明以下二點:他們也在為文化產業貢獻一己之力、他們充分擁有做到這件事的資源和決心。其中,以骨董藝術品來說,這些私人藏家面臨的最大挑戰是避免假貨,他們必須盡力從最好的專家那裡獲得最好的收藏建議。與此同時,在中國政府積極促進文化的背景下,某些大型項目的執行者也被鼓勵致力於開發藝文空間,包括博物館的建立。以上皆是近年中國私人博物館創辦熱潮可以看到的現象。

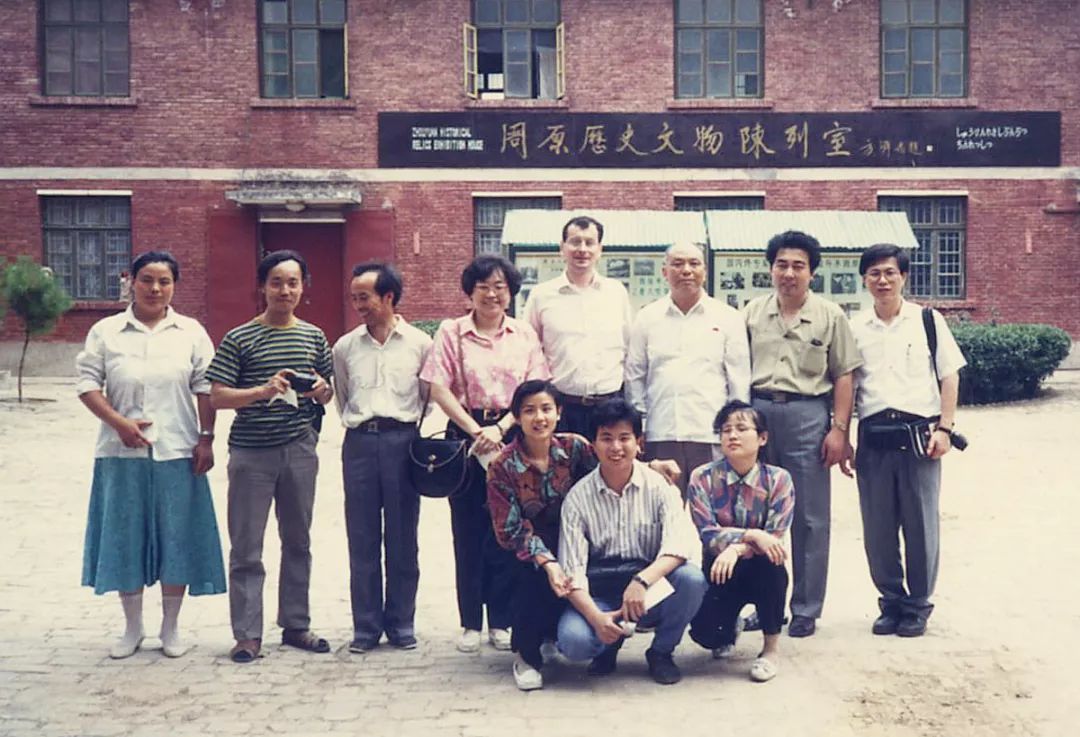

1993年,史彬士拜訪西安周原歷史文物陳列室。

1994年,史彬士與廖桂英館長前往杭州看官窯瓷片。

歷經了半個世紀的中國文物藝術生涯,史彬士發現華人藏家品味依舊,並沒有根本上的變化,特別在器物方面,無論是瓷器、漆器、佛像等,都喜歡有宮廷味道的東西。他認識的瓷器收藏家,喜歡的就是宋五大名窯和明清官窯,史彬士舉例:那時他正準備要來台灣,他問Robert,「很奇怪,中國人都不買外銷瓷器。我若到了台灣,可以建議台灣藏家買最好的外銷瓷器嗎?」Robert不假思索回答,「不要,這是浪費時間」。到了現在,依然沒有人買。

台灣藏家受故宮的影響很大,他們都追求和故宮一樣的文物。還有一些比較新的藏家,特別喜歡明顯的「國寶」,例如一看就知道是乾隆朝瓷器,而且很多人只接受品相完美的東西,當這群不是很有經驗的藏家發揮極大的購買力,就導致現在市場上的80/20效應。最有錢的買家不一定最有經驗,他們買骨董的概念更像是買名牌衣服,買就要買最有名的名牌,對雜牌沒有興趣。但史彬士仍然相信,市場會愈來愈成熟,會出現愈來愈多沒有款的瓷器,而那些需要更多知識背景才能被藏家接受的骨董拍品,未來的價格也會隨之看漲。

2013年,北京故宮博物院副院長陳麗華拜訪鴻禧基金會。

撇除市場趨勢,史彬士認為:一件古董值不值得收藏,主要看四個方面。「一、自己要喜歡,如果你不喜歡,完全用投資觀念買骨董,這不太好。二、有沒有美感。三、不要把器物的外在狀況看得太重要,一件漂亮但有毛邊,和另一件普通但品相很完美的器物來相比,我絕對選擇前者。四、稀有程度,像我一樣看過大量器物的人,也只有看到罕見的東西才會眼睛為之一亮。」

綜合以上四點,史彬士提到他對曹興誠先生收藏的認同,「他就是那種擁有自己美感的收藏家,不會隨博物館或市場起舞,而是以自身美感去判斷,所以他的收藏就能反映出個人風格,這就是收藏品味。」